泉州城乡建设和管理委员会(林瀚 | 数字泉州:城市档案建设与古城复兴)

导言

古城保护是“活态保护”,要做到“留人、留形、留神韵,见人、见物、见生活”。保护和利用好古城遗产,及时整理并建立城市数字化档案,是延续古城文脉、 留住泉州的“根”与“魂”的一项重要基础性工作。

泉州是1982年国务院批准的全国首批历史文化名城之一,也是首届“东亚文化之都”和国家“一带一路”战略先行区,既留存有丰富的历史遗迹与厚重的人文传统,也保留着活化的古城街区生态。2021年7月25日,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”项目顺利通过联合国教科文组织第44届世界遗产委员会会议审议,成功列入《世界遗产名录》,成为我国第56项世界遗产,泉州这座东方海港城市再次吸引了世界的目光。

早在公元10-14世纪,高度繁荣的亚洲海洋贸易为泉州带来了巨额的财富。往来泉州的国际海商借助季风与洋流,利用传统的航海技术,联结起不同的海域与不同地区的文明,编织起古代东西方世界的交流网,它们依托古代海上丝绸之路展开了跨海交流。来自东西方的商队、使节、学者、旅行家、工匠等,在这一海上交通网上川流不息,使海上丝绸之路沿线国家的商贸活动、物产交换及人文交流得到前所未有的发展,成就了泉州作为宋元中国世界海洋商贸中心的显赫地位。千年的岁月沉淀给予了泉州生生不息的力量:千年前,蕃商云集,留下了“涨海声中万国商”的繁华图景;千年后,多元文化共存于此,展现了中华文明“海纳百川”的开放气度。现如今,泉州正以高度责任感和使命感,向世界遗产保护和利用典范城市的目标前行。

自改革开放以来,中国城市史研究日益受到广大学者的重视,经过三十多年的钻研积累,取得了较为丰硕的成果。城市史学会会长熊月之曾指出:“城市史作为一门新兴学科,涉及历史学、地理学、社会学、经济学、建筑学、人口学、文化人类学等诸多学科,要求研究者具有相当丰富的学识和极其广阔的视野。这也使城市史这门学科的研究既有艰巨性又有吸引力。……它通过对单体城市、城市群、城乡关系、城际关系、城市与国家关系等的研究,分析了历史上中国城市的起源、演变、结构、功能、地位、作用与特质,回应了国际学术界的同类研究,具有鲜明的中国特色。”①

就泉州城市史研究而言,自20世纪80年代以来,已有学者撰写相关的文章考辨城址的变迁②-⑦,但就城市史研究来说,还并未形成一股潮流[1]。除此之外,王铭铭在《逝去的繁荣:一座老城的历史人类学考察》一书中[2]以历史人类学的方法切入,长时段的视角来考察泉州的年度周期仪式、铺境空间、风水传说以及在这些背后的国家权力对地方的影响。当然,是书所探讨的问题已溢出传统城市史研究的范畴,有交叉,但并不完全重叠。截至目前,尚未有严格意义上的《泉州城市史》著作面世,这不能不说是一个遗憾。就古城文脉韧性延续与泉州学的研究专题而言,或许可以从以下几个方面切入,为以后《泉州城市史》的撰写提供翔实而可信的资料准备。

泉州开元寺东西塔(图片来源:泉州市申遗办)

在传统与现代的社会转型过程中,那些知晓地方掌故的学人正在老去,传统仪式习俗正在简化,古厝骑楼日益颓败,匠作民艺也渐渐后继乏人。亟待为所生活的城市建立起“城市记忆”数据库,对民间传说、街巷记忆、民间仪式、传统匠作等进行记录、整理并保存下来。这项工作不仅包括文本的收集整理,也包括影像资料的采集分类。因为摄像、图片资料能够记录下动作的延续性,包括细部的差异,也更具直观性,可以弥补语言描述的不足。

积极收集整理有关泉州的历史影像资料,对古厝、街巷、骑楼、庙宇、人群等进行调查、记录、拍照、绘图、录音、整理及建立城市数字化档案,是一项延续古城文脉的基础性工作,既能为泉州学研究积累原始资料,也使泉州古城的保护规划有所借鉴,也将对复兴古城的文化自觉与创建世界遗产保护和利用典范城市提供时间与空间的文本载体。通过这项城市建档工作,可以更好地了解古城的昨天,记录古城的今天,勾绘古城的明天。

笔者作为地方学者,对地方历史会有更多一分“理解之同情”,也更有责任将这份建档工作承担起来。当然,这项工作需要社会各界力量的支持,也需要地方政府部门的政策倾斜扶持和社会志愿者的广泛参与。但学者与政府部门首先应该有这种“文化自觉”与主动性。只有将城市档案建立起来,才知道哪些必须保护,哪些应该优化,哪些可以活化。

就泉州城市史的文献资料而言,不仅包括官方志书、文人著作,也包括民间文献资料,举凡方志、海关报告、城市规划、地方报纸、地方报告、族谱、私人笔记、日记、书信、侨批、账本、合同、广告、契约、阄书、通书、堪舆书、会刊、校刊、唱本、剧本、南音工尺谱,以及传说、谚语、歌谣等民间口头文学的整理本等,都是应该在我们关注收录之列。当然,再进一步细分的话,还包括以下几种资料的收集立档。

一、外文档案目前已有汉译的文献中,涉及泉州的常见资料有:阿拉伯人伊本·胡尔达兹比赫的《道里邦国志》[3],犹太人雅各·德安科纳的《光明之城》[4],意大利旅行家马可波罗的《马可波罗行纪》[5],波斯人拉施特主编的《史集:第一卷》[6],阿拉伯王子阿布勒·菲达的《地理书》,意大利方济各会传教士鄂多立克的《鄂多立克东游录》[7],元朝末年来中国的罗马教皇使者、圣方济各会士、意大利佛罗伦萨人马黎诺里的《马黎诺里游记》,摩洛哥旅行家伊本·白图泰《异境奇观:伊本·白图泰游记》[8],1549年在福建沿海被中国军队所俘的葡萄牙人盖略特·伯来拉的《中国报道》⑧,西班牙奥古斯丁会修士拉达撰写的《出使福建记》⑨与《记大明的中国事情》⑩,西班牙奥斯定会修道士胡安·冈萨雷斯·德·门多萨的《中华大帝国史》[9]。以上这些文献资料在李玉昆的《泉州古代海外交通史》一书中均有征引。此外,还有葡萄牙多明我修士克路士的《中国志》[10],以俄国使节身份出使中国的罗马尼亚人尼·斯·米列斯库写的《中国漫记》[11],英国人乔治·休士的《厦门及周边地区》[12],德国人恩勒特的《走进泉州》[13],在《厦门海关志》编委会编纂的报告中,也有部分内容提及泉州[14]。

2019年,泉州历史文化中心重新翻译编纂出版“泉州历史中心文化系列丛书”,其中包括英国传教士安妮·邓肯(Annie N. Duncan)于1902年出版的泉州见闻录《泉水之城》(The City of Springs)(图1)[15];美国传教士布朗(C. Campbell Brown)于1907年编写出版的《中国传奇》(China in Legend and Story)(图2)[16];德国人艾克(Gustav Ecke)与法国人保罗·戴密微(P. Demieville)于1935年合作出版的《刺桐双塔》(The Twin Pagodas of Zayton: A Study of Later Buddhist Sculpture in China)(图3)[17]。这些书中,不仅有对泉州的城市描写,还有对泉州标志性建筑的记录及摄影,具有较高的史料价值。

图1 《泉水之城》书影

(图片来源:作者拍摄)

图2 《中国传奇》书影

(图片来源:从图书中扫描)

图3 《刺桐双塔》书影

(图片来源:作者拍摄)除了以上列举的十几种文献,笔者相信在国外图书馆跟民间一定还收藏、遗落有许多涉及泉州的资料,有待去发掘、收集和整理,不断补充,以期进一步整合出版一套“外文旧籍汇刊·泉州记录”的丛书。

二、图片档案除了田野调查所能拍摄到的照片,还可以通过民间渠道以及网络平台提供的图像资源,收集关于泉州的古地图、老照片、旧图画(图片4—5),建立“研图社”,探寻老图片背后的故事。

图4 泉州府全图

(图片来源:美国国会图书馆网站)

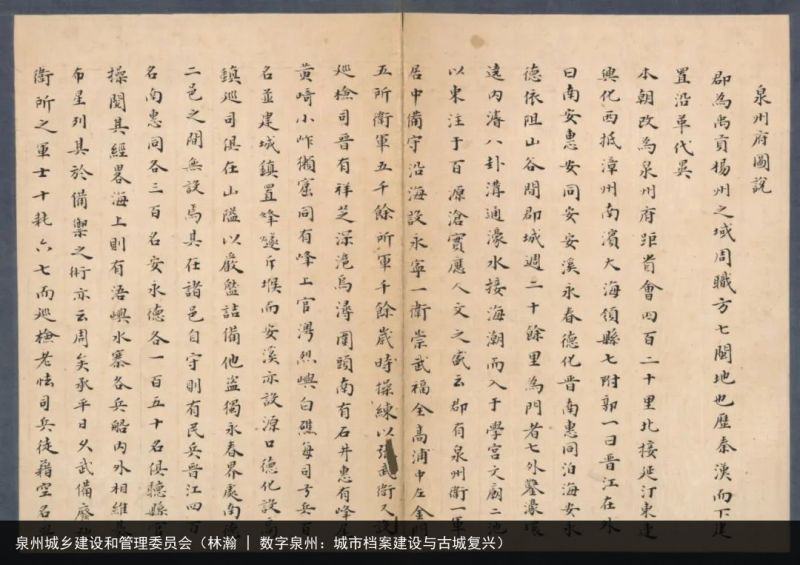

图5 泉州府图说

(图片来源:美国国会图书馆网站)

关于泉州的古地图,除了府县方志中所描绘的舆图外,笔者在中国港澳台地区和美国、英国、法国、日本等地的图书馆检索到明清以降的古地图。这些地图以青绿山水画的形式,传递了当时制图人的绘图手法、历史认知与地域空间概念。在美国国会图书馆“Vault Maps Collection”特藏室,珍藏有约200幅册中文古地图,其中有一册明代泉州绢本色绘舆图册,该图册对泉州府统辖的陆境、海疆,按各县、卫所、巡检司分幅描绘出属地的山川、河流、衙署、宫庙、祠馆、亭楼、塔桥、烟墩、湾澳、盐场等地理信息,具有较高的文物史料价值⑪。

在香港科技大学图书馆,也保存有一幅1810年前后绘制的“福建泉州厦门各塘汛海口澳图”(图6),收藏号为:G7824-A5-1810-H75,尺寸为52厘米×112厘米。地图绘制的内容不仅包括泉州城及属下各县的衙署、寺庙,也包括沿境诸山、河道、湖泊、塔桥、驿站、卫所、汛寨、澳屿、沙汕、锚地,对于沿海防御工事及金门、厦门两岛的描绘都颇为细致⑫,对于我们了解清朝时期人们的海疆观念也颇具价值。

图6 泉福建泉州厦门各塘汛海口澳图

(图片来源:香港科技大学图书馆网站)

在英国布里斯托大学图书馆中保存着一张洛阳桥老照片(图7),拍摄时间在1870—1890年之间。从照片中可以看到桥边的商船和渔船,大片的牡蛎田,桥上的牌坊屹然耸立,牌坊边有三块石碑矗立着,与现今景致比对,可感受沧海桑田的流转。

图7 英国布里斯托大学所藏洛阳桥旧影, 1870-1890 年

(图片来源:布里斯托大学图书馆网站)

在美国南加利福尼亚大学图书馆照片数据库,则收录有清末民国时期泉州老照片100余张。其中不仅包含有开元寺(图8)、文庙(图9)、泉西新堂(图10)等地标建筑的早期图像,也有像培英中学、培元中学的建筑及师生合照。此外,地方官署、当铺商号、惠世医院、码头渡船、基督教长老会传教士的生日聚会、学校的圣诞节庆祝活动、满清官员及传教士的住所、服饰装扮、丧葬仪式、普通民众的生产生活瞬间都被一一记录下来,使人们对晚清民国时期泉州地方社会风貌有更为直观的体会(图11—13)。这些图像资料,对泉州地方风土人情、地方教会史、教育史、生活史等方面的研究均有所裨益。

图 8 泉州开元寺,1891 年

(图片来源:南加利福尼亚大学图书馆网站)

图 9 泉州文庙尊经阁,1888—1906 年

(图片来源:南加利福尼亚大学图书馆网站)

图 10 泉西新堂落成纪念,1926 年

(图片来源:南加利福尼亚大学图书馆网站)

图 11 泉州官署门外的武器,1912 年

(图片来源:南加利福尼亚大学图书馆网站)

图 12 官署外墙上的当铺商号

(图片来源:南加利福尼亚大学图书馆网站)

图 13 泉州长老会传教士与地方官员,1907 年

(图片来源:南加利福尼亚大学图书馆网站)

通过对这些图片的收集、甄别、比对,有望构建起一部可视的泉州城市叙事史。正如英国历史学家彼得·伯克(Peter Burke)所指出的:“图像如同文本和口述证词一样,也是历史证据的一种重要形式。”⑬“图像见证了过去的社会格局,尤其是见证了过去的观察和思维方法。”⑭通过这些老图片,不仅可以了解当时的历史风貌,直面历史,而且能更加生动地“想象”过去;同时还可以借助这些图片所提供的某些侧面证据,探寻制作这些图像资料的人的历史感知与心态史、文化史的发展轨迹。

三、古厝、骑楼档案就整理古城区内的传统古大厝及骑楼档案资料而言,成立一个专业的测绘小组很有必要。测绘小组可以进行现场走访调研,记录街区中的建筑分布,绘制建筑线图(立剖面图、平面图、大样等),考察建筑的营造工艺与用材,对建筑的始建年代、历史演变、模数关系、建造方式、口诀技法等进行如实记录。此外,测绘小组还应该对建筑与周边环境的空间格局关系、建筑细部特写(房梁图绘、墙壁雕饰、门窗样式、边版装饰)等内容进行拍照制图,采集复原设计元素,并在条件允许的情况下编制成册,为以后的规划、研究、复原等工作积累最原始的素材。在闽南传统建筑方面,《闽南古建筑做法》[18]与《闽南民居传统营造技艺》[19]二书具有较强的参考性,而在骑楼方面,相关著作仍付之阙如。为更立体地展现古厝、骑楼的历史,有必要成立一个人文小组,负责街巷居民的采访记录与街区文献的收集分类,同时为阶段性调研撰写成果报告。

四、庙宇档案庙宇与教堂是城市街区公共空间的重要组成部分。在传统社会,街巷居民许多公共事务是在这些空间中商讨通过的。现今,地方宫庙与教堂仍是居民集中参与节庆活动的重要聚集地。这里不仅保留传统活动仪式,也延续了一些地方民间习俗。在泉州古城内,还有许多庙宇与我国台湾地区的庙宇,甚至与东南亚地区的祖庙密切相关。它们同时也是地方铺境文化的核心组成部分,联结着一个庞大的信仰网,各种传统习俗、地方美食、民间工艺等经由这个网络流传开来。

在为庙宇立档时,不仅要对其建筑的型制进行测绘,还要记录它们的历史演变。针对宫庙分布,可以参考《泉州旧城铺境稽略》⑮和《泉州市区寺庙录》⑯等书籍资料。就庙宇中的金石碑刻、楹联、匾额、签诗、经文、符箓、壁画、宗教科仪书、宫庙榜文、所用纸钱种类及数量、信众范围等内容应当尽可能详细地记录。此外,还应当对每座庙宇在一年中所举行的法会、仪式、祭品等进行拍摄记录。针对同一神灵的宫庙的祭祀活动,可以进行横向比较;针对不同的神灵宫庙,可以考察它们之间的信仰空间边界与交流互动关系。

在古城庙宇碑刻方面,虽然有地方志和各宫庙志,也有《福建宗教碑铭汇编·泉州府分册》[20]与《泉州古城历代碑文录》[21]等书籍资料,然而因编纂体例与收录范围的限制,碑刻现状图片、拓片的采集都未能详尽,这就有必要在今后的立档整理中加以补充。在碑刻的收集时限上,当下出现了明显的“厚古薄今”倾向。正所谓“后之视今,亦犹今视昔”,新立碑刻也应当一并收录。针对此前碑刻整理中忽略“捐款题名”的现象也需加以补充完善,因为从这些“碑刻题名”中,才能知道当时是哪些人参与到这些宫庙活动中来,这是以前经常被忽略却又十分重要的信息。

五、街巷档案传统街巷就如同古城的筋脉一样,将古城各个角落连接起来。根据陈敬聪实地的调查走访,泉州古城老街巷共有333条[22]。因《泉州老街巷》一书篇幅限制,对街巷故事并未展开详述,只选取了其中100多条比较知名的老街巷进行展示与阐述,所以仍有接近三分之二的街巷风貌并未展现出来。但是该书对后代了解泉州古城老街巷的历史、现状与故事仍有很大的帮助。此外,《泉州老街巷》一书附录翔实,其中不仅有“泉州市古城区老街巷示意图”,还有“泉州市古城区老街巷分解图”与“泉州老城区老街巷目录”。在老街巷目录中还分段编列序号,对巷名、方位、别名等做了详细的介绍,为众多研究者“按图索骥”提供极大的便利。陈敬聪手中应当有这余下部分的资料,如果能整理出版,并进行数据化共享,那更是“嘉惠士林”的义举。

从街巷档案建设角度看,还可以借助现今科技手段,进行航拍与3D建模,使我们对街巷走向及空间格局有更全面的认识。此外,对于街景立面、突出标示等也应该进行定期影像采集,以展现街巷的变迁历程。

近年来,泉州在古城保护和提升中提出了“见人、见物、见生活,留人、留形、留乡愁”的理念,分期、分批对古城背街小巷进行综合提升,保留传统风貌。利用传统工艺与材料,按照“低冲击、微扰动”理念,最大限度减小对古城居民生活的影响。2021年9月,金鱼巷微改造工程荣获中国建筑学会“2019—2020建筑设计奖:历史文化保护传承创新专项”一等奖,泉州古城“双修”中山路(庄府巷—涂门街)综合整治提升项目荣获二等奖。

六、传统工艺档案关于传统工艺档案资料,不仅要收集传统匠作工艺,对传统饮食制作守则也应尽可能详尽地记录下来。从泉州入选的“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”来看,其中涉及传统工艺类的有惠安石雕、泉州花灯、惠安女服饰、泉州李尧宝刻纸、江加走木偶头雕刻、德化瓷烧制技艺、安溪铁观音制作技艺、泉州民居营造技艺、闽南传统民居营造技艺(惠安)、晋江灵源万应茶、永春纸织画、水密隔舱福船制造技艺、安溪竹藤编等。除此之外,泉州本地较有特色的匠作手艺还有木雕、锡雕、草编、竹编、漆篮、妆糕人、扎吉花等。传统饮食制作工艺则有佛手茶、永春老醋、春生堂酒和老范志神粬。传统小吃美食有涂门贡糖、桔红糕、蓼花、碗糕、湖头米粉、安海土笋冻、石狮甜粿、春饼、姜母鸭、醋肉、鸡卷、浮粿、菜头酸、绿豆饼、面线糊等。对这些传统制作技艺,不仅要追溯其历史源流,更重要的是对其流程进行记录,包括记录原材料、工具、制作流程等内容。记录过程中,不仅要有静态的步骤拆解,同时还要有动态的影像录制,因为就传统技艺来说,单纯的文字很多是不足以直观地表现整个操作流程,只有影像才能将制作的动态过程记录下来。传统饮食工艺流程的展现,也能增加食客对这些饮食的认识,提升食客的参与度。要重视对手作艺人基本信息的采集,做好业态培育,尽可能将传统手作转化为旅游产品、现代生活用品,传统手作只有在人们日常生活中还有机会使用,才能有持续的生命力。

七、口述档案本节所指的口述档案,虽然跟上文提及的社区建筑及传统工艺调查有重合处,但又不限于上文所述内容,而是可以成为上列调查的补充。笔者希望将口述档案的范围延伸到生活中的各个方面,期待能收集到更多层次、多维度的居民看待古城与个人、群体的历史文本。这既可以是个人史、家族史,也可以是街区史、城市史、生活史等各个方面。

建筑、街巷老化毁损还能进行修补重建,而人一旦故去,伴随其一生的记忆也便随着消失,难再弥补。“口述历史在保存历史记忆方面具有其他形式的文献资料无可替代的价值,成为历史记忆的一个十分重要的来源。人类在发明文字前以‘口口相传’的方式讲述自己的故事,就是通过口述保存历史记忆的最早形式。”⑰就传统文献保存下来的情况来看,对于底层民众的日常生活记录的并不是很多,而这却是庞大的城市群体。每个人的一生都在演绎不同的故事,而且都是独一无二的,具有不可复制性。当然,对每个人进行口述采访也不现实,那这项工作又如何推进呢?笔者认为,一方面可以进行筛选,对有特殊经历的人进行访谈;另一方面可以选取专题,就历史事件或某一行业开展口述资料整理工作。

在城市快速变迁的当下,留存远去的城市记忆显得更为迫切。通过口述档案的建立,可以留存古城居民的成长经历、日常生活、社会习俗、行为方式和价值观念,而这些是城市记忆中不可或缺的组成部分。当然,口述的信息是流动的,在不同场合、不同年龄、不同采访者对同一件事的追述都有可能出现偏差,这就需要在做口述工作时掌握一定的技巧,而且还要与文献资料互相参考、佐证,鉴别是口述者无意识的记忆失误还是有意识的规避虚构。当然,这是技术性层面的问题,可以在具体操作中加以留意,并通过多重证据法尽可能保证口述档案的可靠性。

就目前泉州口述史工作的进展来看,笔者认为这并不是白手起家。泉州华侨历史学会编的《华侨史》等刊物,就刊发过泉州本地归侨口述历史记录,为泉州口述工作提供有益的借鉴。除此之外,美国唐纳德·里奇撰写的《大家来做口述历史》[23],定宜庄、汪润编著的《口述史读本》[24],卢敦基主编的《永康手艺人口述史》[25],林发钦主编的“澳门口述历史丛书”,以及九州出版社出版的“(台湾)‘中研院’近代史研究所口述历史系列”丛书等都是值得学习的范本。

结语伴随着城市档案资料立档工作的推进,还需建立专门的泉州“城市记忆”网站,将上述所收集到的档案资料按类别进行数字化,并对全社会开放共享。网站应设立互动平台,使公众参与到这些档案的补充完善工作中来,不断调动公众的积极性、提升公众参与度,逐渐培养起公众的文化自觉,使公众对城市文化有更深刻的认识。只有收集、整理、保存好这些鲜活的档案资料,城市的发展才不会迷失方向,也能为今后的城市建设与世界遗产保护和利用典范城市创建提供查阅依据。

参考文献与注释参考文献[1]中国社会科学院考古研究所、福建省文物局、泉州市“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产申报世界文化遗产工作领导小组办公室:泉州城考古学术研讨会论文集[M],北京:科学出版社,2021年。

[2]王铭铭:《逝去的繁荣:一座老城的历史人类学考察》[M],杭州:浙江人民出版社,1999年。

[3]伊本·胡尔达兹比赫:《道里邦国志》[M],宋岘译注,北京:中华书局,1991年。

[4]雅各·德安科纳:《光明之城》[M],塞尔本编译,杨民等译,上海:上海人民出版社,1999年。

[5]马可波罗:《马可波罗行纪》[M],沙海昂注,冯承钧译,北京:商务印书馆,2017年。

[6]拉施特:《史集:第一卷 》[M],余大均、周建奇译,北京:商务印书馆,1983年。

[7]鄂多立克:《鄂多立克东游录》[M],何高济译,北京:中华书局,2002年。

[8]伊本·白图泰:《异境奇观:伊本·白图泰游记》 [M],李光斌译,北京:海洋出版社,2008年。

[9]胡安·冈萨雷斯·德·门多萨:《中华大帝国史》[M],何高济译,北京:中华书局,2004年。

[10]克路士:《中国志》[A],载博克舍编注,何高济译,《十六世纪中国南部行纪》,北京:中华书局,1990年,第33-170页。

[11]尼古拉·斯帕塔鲁·米列斯库:《中国漫记》[M],蒋本良、柳凤运译,北京:中华书局,1990年。

[12]乔治·休士:《厦门及周边地区》[A],载何丙仲辑译,《近代西人眼中的鼓浪屿》,厦门:厦门大学出版社,2010年,第1-74页。

[13]恩勒特:《走近泉州》[M],朱宇方译,上海:上海文化出版社,2013年。

[14]厦门市志编纂委员会、《厦门海关志》编委会:《近代厦门社会经济概况》[M],厦门:鹭江出版社,1990年。

[15]安妮·邓肯:《泉水之城》[M],周若蘅译,北京:九州出版社,2018年。

[16]坎贝尔·布朗:《中国传奇》[M],颜玮珏、颜瑛瑛译,北京:九州出版社,2018年。

[17]古斯塔夫·埃克、保罗·戴密微:《刺桐双塔》[M],林雱、姚鸣琪译,北京:九州出版社,2018年。

[18]泉州市鲤城区建设局:《闽南古建筑做法》[G],香港:香港闽南人出版有限公司,1998年。

[19]杨莽华、马全宝、姚洪峰:《闽南民居传统营造技艺》[M],合肥:安徽科学技术出版社,2013年。

[20]郑振满、丁荷生:《福建宗教碑铭汇编·泉州府分册》[M],福州:福建人民出版社,2003年。

[21]吴乔生、林德民、林胜利:《泉州古城历代碑文录》[M],北京:中国文史出版社,2009年。

[22]陈敬聪:《泉州老街巷》[M],北京:中国文史出版社,2014年。

[23]里奇:《大家来做口述历史》[M],王芝芝、姚力译,北京:当代中国出版社,2006年。

[24]定宜庄、汪润:《口述史读本》[M],北京:北京大学出版社,2011年。

[25]卢敦基:《永康手艺人口述史》[M],杭州:浙江人民出版社,2012年。

注释①熊月之:《中国城市史:枝繁叶茂的新兴学科(学者论坛)》[N/OL],

http://culture.ifeng.com/gundong/detail_2010_11/19/3165294_0.shtml,访问日期:2022年9月2日。

②陈允敦:《泉州古城址踏勘》[J],《泉州文史》1980年第2、3期合刊,第1-13页。

③庄为玑:《泉州历代城址的探索》[J],《泉州文史》1980年第2、3期合刊,第14-28页。

④盛子诒:《刺桐树与刺桐城》[J],《泉州文史》1980年第2、3期合刊,第29-32页。

⑤王连茂:《泉州拆城辟路与市政概况》[J],《泉州文史》1980年第2、3期合刊,第33-39页。

⑥庄景辉:《泉州罗城考辨》[J],《海交史研究》1988年第2期,第119-126页。

⑦苏基朗:《唐宋时代闽南泉州史地论稿》[M],台北:台湾商务印书馆,1991年,第95-131页。

⑧伯来拉:《中国报道》[A],载博克舍编注,何高济译,《十六世纪中国南部行纪》,北京:中华书局,1990年,第1-31页。

⑨拉达:《出使福建记》[A],载博克舍编注,何高济译,《十六世纪中国南部行纪》,北京:中华书局,1990年,第171-184页。

⑩拉达:《记大明的中国事情》[A],载博克舍编注,何高济译,《十六世纪中国南部行纪》,北京:中华书局,1990年,第185-221页。

⑪该图册由29幅色绘舆图及33幅图说组成,每页27厘米×37厘米,收藏号为G2308.F8.F9,原系列号为2002626790。原初定名为“福建省海防图”,李孝聪先生在《美国国会图书馆藏中文古地图叙录》一书中,将之命名为“泉州府图说”,肖彩雅根据地图所绘内容,题名为《明末泉州防卫图说》,详见肖彩雅、林永峰:《〈明末泉州防卫图说〉初探》[J],《福建文博》2014年第1期,第41-45页。

⑫针对该图,作者撰有《清代〈福建泉州厦门各塘汛海口澳图〉初探》一文(待刊稿)。

⑬彼得·伯克:《图像证史》[M],杨豫译,北京:北京大学出版社,2009年,第9页。

⑭同上,第266页。

⑮1990年,泉州市鲤城地方志编纂委员会编纂了《泉州旧城铺境稽略》,该文稿仅在内部发行。

⑯1996年,泉州市道教文化研究院编纂了《泉州市区寺庙录》,该文稿仅在内部发行。

⑰金光耀:《口述历史与城市记忆》[J],《现代声像档案》2015年第17卷第2-3期,第92-93页。

doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2022.05.012本文原载于《城市观察》杂志2022年第五期。

作者简介:

林瀚,福建省泉州海外交通史博物馆文博馆员。

基金项目:

国家社会科学基金重大项目“中国古代海上丝绸之路图像资料的收集、整理与研究”(18ZDA186)阶段性成果之一。

责任编辑:刘 颖

数字编辑:李晓雯

征稿启事

《城市观察》杂志自2009年创刊以来,坚持精品办刊方针,力求“聚集全球城市研究智慧资源,构建城市科学发展公共智库”,积极探索城市科学发展的规律和经验,以展现当今世界城市的最新理论和趋势,努力为各级城市决策者、管理者提供具有前瞻性和实用性的学术参考资料。《城市观察》杂志刊登的文章要求按照学术规范撰写,包括摘要、关键词、参考文献等,字数在8000~20000字。投稿邮箱:chengshigc@163.com联系电话:020-87596553我们尊重研究者的智慧成果,优稿优酬。欢迎各学科、各领域的城市研究者投稿。长按二维码了解